Zur Beschäftigung mit dem Thema Innovation gehören nicht zuletzt die wichtigen Persönlichkeiten hinter neuen Ideen und deren Umsetzung. Frei nach dem englischen Spruch: „Innovation starts with an ‚I‘“ präsentieren wir in der Rubrik „Innovatoren“ berühmte und weniger berühmte Erfinder und Unternehmer. Zur Eröffnung der Reihe präsentiere ich: Sir Isaac Newton.

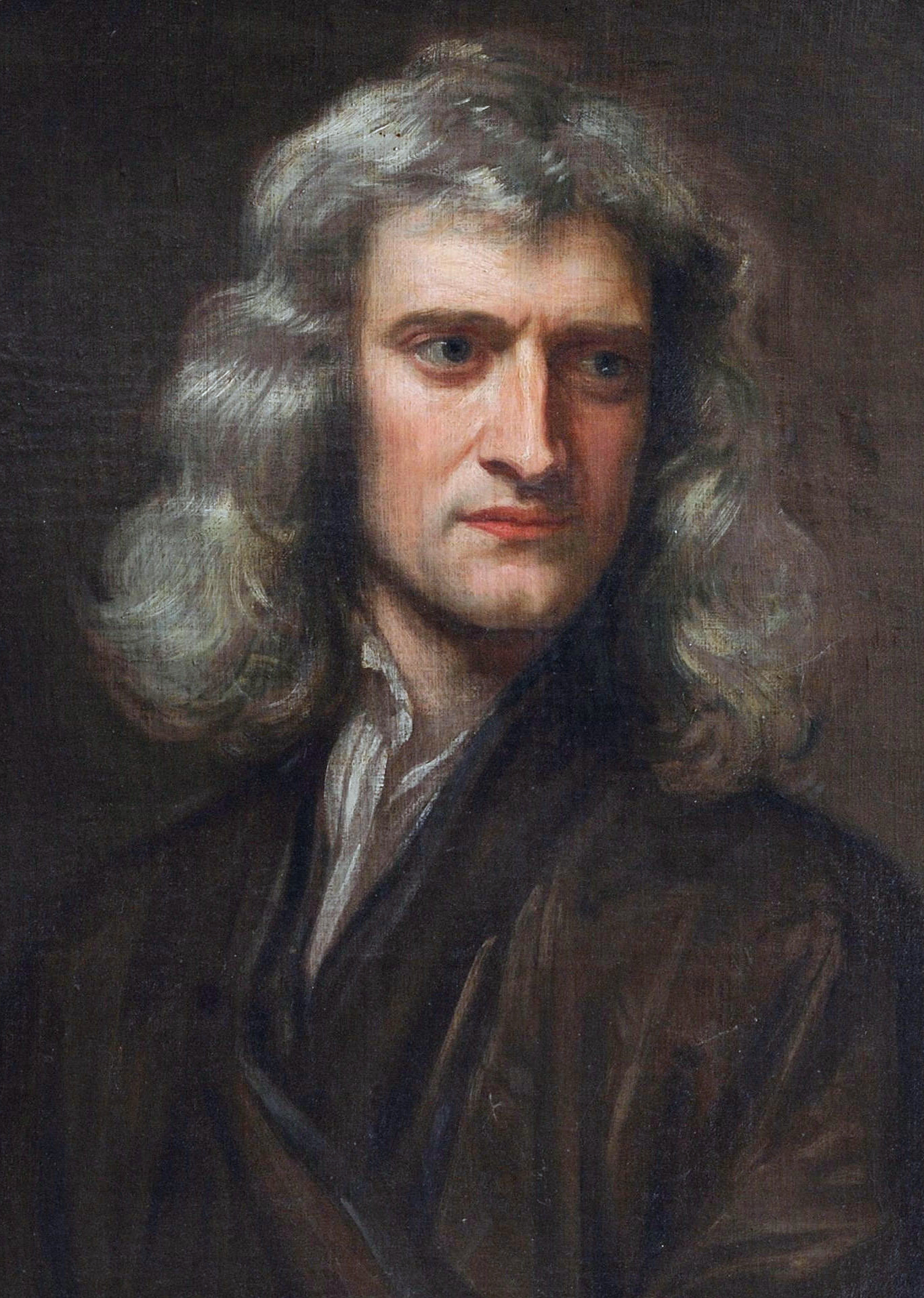

„GodfreyKneller-IsaacNewton-1689“ by Sir Godfrey Kneller – http://www.newton.cam.ac.uk/art/portrait.html. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Newton passt auf den ersten Blick nicht so ganz, da er kein Unternehmer war, und streng genommen auch kein Erfinder. Und trotzdem beginne ich mit ihm, da er einer der großen Denker der Neuzeit war. Seine Erkenntnisse bezüglich der Schwerkraft waren es letztendlich, die ihn berühmter gemacht haben als die meisten anderen Wissenschaftler. Erfunden hat er die Schwerkraft, wie im Titel beschrieben, natürlich nicht. Diese gibt es nämlich schon ziemlich lange. Und schon den ersten Menschen muss aufgefallen sein, dass sich Äpfel, wenn sie vom Baum fallen, immer Richtung Boden bewegen, nie Richtung Himmel. Was Newton in seinem Wirken so besonders machte war seine Vorgehensweise, mit der er die Grundlagen der wissenschaftlichen Methode weiter verbreitete. Doch bleiben wir erst mal bei seiner Person.

Newton wurde 1642 in Woolsthorpe, einem Weiler in Lincolnshire, geboren, drei Monate nach dem Tod seines Vaters. Seine Mutter heiratete drei Jahre später erneut und lies Newton bei seiner Großmutter zurück. Newtons Kindheit bot ihm somit wenig emotionalen Rückhalt, und schon in seiner Kindheit wurde er als in-sich-gekehrt beschrieben. Gleichzeitig galt er aber auch schon früh als außerordentlich intelligent und kreativ. Tatsächlich gibt es Studien, die vermuten lassen, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen kreativer Schöpfungskraft und kindheitlichen Traumata besteht. Dazu mehr in einem zukünftigen Artikel.

Seine Befähigung und seine offensichtliche Leidenschaft für verschiedene Wissensfelder – er las nicht nur sehr viel sondern konstruierte funktionierende Modelle von Windmühlen – sorgten dafür, dass er nach der Schule 1661 das Trinity College in Cambridge besuchte. Dort war die aristotelische Scholastik nach wie vor die Basis des Lehrplans. Newton konnte mit dem dazugehörigen Weltbild nicht viel anfangen, zumal dieses Weltbild schon vor einer ganzen Weile ins Wanken gekommen war. Forscher wie Kopernikus, Kepler, Brahe und Galileo hatten auf verschiedenen Wegen Hypothesen aufgestellt – und einige davon auch schon belegt – die mit althergebrachten Vorstellungen nicht mehr zu vereinbaren waren. Bei seinen eigenen Überlegungen konnte sich Newton also auf einen bereits vorhandenen Fundus an Wissen stützen. Die Beobachtung der fallenden Äpfel, von denen übrigens keiner auf seinem Kopf landete, lenkten somit seine Aufmerksamkeit nur auf das Thema, das später in einem Atemzug mit seinem Namen genannt werden sollte: Das Prinzip der Schwerkraft.

Das herausragende an Newtons Vorgehen war, dass er über natürliche Phänomene (wie den fallenden Apfel) auf Prinzipien schloss (alle Gegenstände fallen zu Boden), entsprechende Hypothesen aufstellte (Materie zieht andere Materie an) und diese mathematisch untermauerte. Die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens waren bei ihm bereits voll gegeben: Durch Beobachtung werden Hypothesen formuliert, die dann mit quantitativen Methoden (in seinem Fall die Mathematik) getestet und damit belegt oder verworfen werden.

Für das Thema Innovation ist diese Erkenntnis deswegen spannend, weil man gewisse Parallelen feststellen kann, wie es beispielsweise die Lean Start-Up Literatur auch schon getan hat. Ein Innovationsprojekt, egal ob in Form eines Start-ups oder innerhalb einer bestehenden Organisation, basiert immer auf einer Anzahl an Annahmen, die sogar häufig als Hypothesen formuliert sind. Diese zu validieren, im Idealfall sogar quantitativ belastbar, muss das vorrangige Ziel der Innovationsverantwortlichen sein. Erst dann greifen übliche Managementprozesse, indem sie eine genaue Projektplanung erlauben.

Nun könnte man sagen, dass Innovationsvorhaben häufig eben keine Quantifizierung erlauben, sich also grundlegend von wissenschaftlichen Projekten unterscheiden. Die wissenschaftliche Methode sieht aber auch vor, dass man eine Hypothese noch nicht in der Praxis bewiesen hat, sondern per Berechnungen und durch Versuchsreihen plausibel gemacht hat. Erst die später durchgeführte, tatsächliche Validierung bringt den letzten Beweis. Hier erkennt man ganz deutlich die Parallele zu Innovationsvorhaben, bei denen der letzte Beweis für die Sinnhaftigkeit erst durch die vollständige Implementierung erbracht wird. Man nähert sich also der Innovation schrittweise an, und mit jedem Schritt minimiert man das Risiko des Scheiterns.

Newton jedenfalls wandte die wissenschaftliche Methode rigoros an und brachte damit mehrere große Errungenschaften in die Wissenschaft ein: Die Infinitesimalrechnung, die auch von Leibniz formuliert wurde, mit dem er sich schon zu Lebzeiten über die Urheberschaft des mathematischen Konzepts stritt; das Prinzip der Schwerkraft; und eine neue Theorie der Optik. Tatsächlich war er auf dem letzten Gebiet auf eine Art tätig, die noch eher an einen Erfinder erinnert. So war der Bau eines handlichen, aber sehr leistungsfähigen Teleskops der unmittelbare Auslöser für die Aufnahme in die Royal Society, deren Vorstand er später übernahm.

Die jeweiligen Phasen der wissenschaftlichen Schöpfung waren kurze, fast schon manische Phasen der intensiven Arbeit, womit er wunderbar in das Bild des kreativen Genies passt (Beethovens Kreativprozess wird in Anekdoten ähnlich beschrieben). Zur Jahrhundertwende verabschiedete er sich dann mehr oder weniger von der Wissenschaft und wirkte noch jahrelang als „Master“ der königlichen Prägeanstalt im bürokratischen System mit. Im Kontrast zu seiner unsteten, aber höchst kreativen Arbeit zuvor schien er genauso befähigt zu sein, mit Disziplin und Routine eine große Behörde zu führen.

Somit ergibt sich ein sehr vielseitiges Bild eines großartigen Denkers, der analytisch und kreativ tätig war, in seinem späteren Lebensabschnitt aber auch die Rolle eines „Managers“ übernahm. Seine wissenschaftliche Tätigkeit passt dabei ganz wunderbar in das Bild des „Genies“, das seine enormen geistigen Fähigkeiten nur unregelmäßig bündeln und produktiv nutzen kann, dann aber Einmaliges vollbringt.