Seit fast zwei Jahrzehnten begleite ich Organisationen dabei, ihre Meetings effektiver zu gestalten. Immer wieder höre ich dieselbe Klage: „Unsere Meetings sind zu lang, zu voll und es kommt zu wenig dabei raus.“

Seit Corona hat sich das Problem verschärft. Hybride Arbeit macht effektive Besprechungen noch anspruchsvoller.

Was viele übersehen: Produktive Meetings sind kein Tool-Thema, sie sind Ausdruck von Struktur und Kultur einer Organisation.

Wie beides zusammenspielt und wie man gezielt ansetzen kann, darum geht es in diesem Beitrag.

Warum überhaupt Besprechungen?

Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel gelesen (dessen Titel ich nicht mehr erinnere) über ein Unternehmen, das Meetings komplett verboten hat. Mitarbeiter dürfen sich dort nur noch über Kommunikationsplattformen wie Slack oder Teams abstimmen, aber sich nicht zu Besprechungen treffen. Die seien so unproduktiv. Vielleicht ein Muskscher Versuch mit Kettensäge radikal das Problem zu lösen. Ob das Unternehmen dieses Vorgehen wohl lange durchgehalten hat?

Meetings haben in einer arbeitsteiligen und komplexen Wirtschaftswelt zu Recht einen Platz! Der direkte, zeitsynchrone Austausch zwischen relevanten Personen ist in vielen Fällen schlichtweg die effektivste Art und Weise, die anstehenden Themen zu bearbeiten und voranzukommen. Wer schon einmal versucht hat ein unklares Problem mit vielen noch unklaren Einflussfaktoren rein schriftlich zu lösen, der weiß, wovon ich spreche. Dieses Vorgehen würde die beteiligten Personen lähmen.

Dennoch ist das „Gejammer“ über die unproduktiven und zeitverschwendenden Besprechungen gerechtfertigt.

Unproduktive Meetings kosten

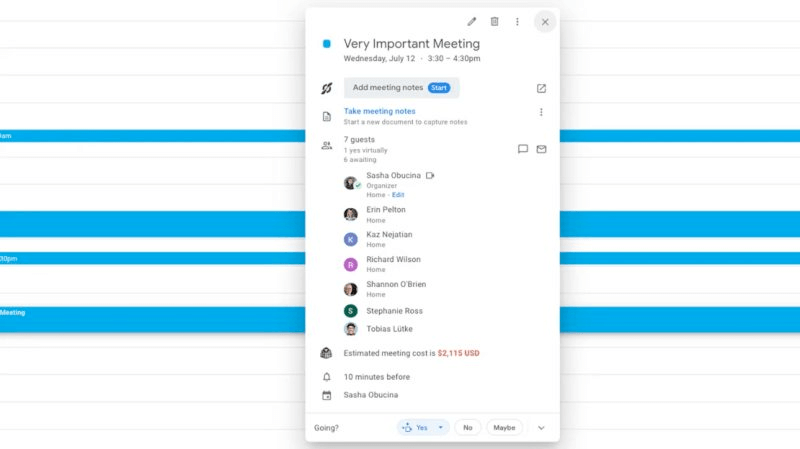

Unproduktive Meetings führen zu erhebliche Kosten! Erstmal ganz im finanziellen Sinne. Um einen Eindruck der reinen Zahlen einer Besprechung zu bekommen, kann man die (ungefähren) Stundenlöhne der Beteiligten aufaddieren für die Zeit der Besprechung. Das US-Unternehmen Shopify hat dazu ein Kalender-Plugin für den internen Gebrauch entwickelt, das dem Einlader anzeigt, wie hoch die Kosten sein werden, die dem Unternehmen entstehen werden durch die Teilnahme der einzuladenden Personen. Wenn ein Meeting nun 2 Stunden dauert, das gleiche Ergebnis aber auch in einer Stunde zu erreichen wäre, dann ist es schon allein aufgrund der reinen Zahlen im Interesse einer Organisation Meetings so produktiv wie möglich zu bekommen.

Natürlich ist die reine Zahlenbetrachtung einseitig und schlagseitig und es gibt andere Gründe, wie Frust und das subjektive Gefühl seine Lebenszeit zu verschwenden, warum wir versuchen sollten, Meetings zu verbessern und diese so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig abzuhalten. Aber: Effizienz allein reicht nicht. Meetings müssen auch effektiv sein.

Effektive Meetings umfassen auch die Qualität der Entscheidungen, die in einer Besprechung getroffen wird. Diese ist stark vom Prozess beeinflusst, wie die Entscheidung zustande kommt. Dieser wiederum kann im positiven Sinne in einem Meeting gesteuert und beeinflusst werden.

Gute Meetings fördern „organisationale Intelligenz“

Im meinem Buch zum Thema Meetings zitiere ich den amerikanischen Kreativitätsforscher David Perkins dazu. Er spricht von organisationaler Intelligenz oder Dummheit, die in Meetings entstehen können.

„Wie intelligent eine Organisation oder Gemeinschaft ist, spiegelt sich in der Art von Gesprächen wider, die Menschen miteinander führen […]. Ohne diese Gespräche haben Sie nur einen Haufen von Leuten, die Dinge parallel tun. Mit diesen Gesprächen hat man – je nach Qualität der Gespräche – eine Gruppe, die klug oder nicht so klug, flexibel oder starr, innovativ oder verschlossen, systematisch oder chaotisch, angenehm oder deprimierend ist.“ (David Perkins, King Arthur’s round table).

Gelungene Meetings im Sinne von Perkins zeichnen sich durch „progressive Interaktionen“ aus. Progressive Interaktionen sind klug in Hinblick auf den Prozess und sinnvoll in Hinblick auf die beteiligten Personen.

Es geht darum, Besprechungen so zu gestalten, dass die eingesetzten Prozesse und Methoden dem Zweck und dem Ziel der Besprechung angemessen sind, so dass insgesamt sinnvolle Ergebnisse herauskommen und die Menschen meist mit einem guten Gefühl aus der Besprechung gehen.

Einflussfaktoren für gelungene Meetings

Was entscheidet nun eigentlich darüber, ob Meetings gelingen? Wie erwähnt: Es ist leider komplex und „es kommt immer darauf an“.

Am Ende ist es eine Gemengelage aus folgende Aspekten:

Persönlichkeit der Besprechungsteilnehmer

Die Persönlichkeiten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und auch die Tagesform der Menschen spielen eine Rolle. Dann die Frage, wie bewusst den Teilnehmern ihr Verhalten ist und wie sehr sie in der Lage sind, dieses bewusst zu steuern. Auch Vielredner können weniger dominant sein, aber die Tendenz für dieses Verhalten kann Teil der Persönlichkeit sein. Hierzu gibt es Mittel, um zumindest einen Prozess der Selbstbeobachtung in Gang zu setzen.

Kultur der Organisation

Das Verhalten ist meist Ausdruck der Verhältnisse in einer Organisation. Menschen haben einen Grund für ihr Verhalten. Die Organisationskultur, also die informellen Strukturen der Organisation prägen diese Verhältnisse. Die Kultur definiert, was in einem Unternehmen angemessen ist und was nicht, was man guten Gewissens tun darf und was nicht. Bei einem unserer Kunden konnten wir beobachten, dass Meetings mit ungewöhnlich vielen Teilnehmern stattfanden. Durch weitere Gespräche fanden wir heraus, dass viele Menschen proforma eingeladen wurden, sich jedoch nicht trauten, die Einladung abzulehnen. Bei diesem Kunden wird es als unhöflich betrachtet, wenn jemand Besprechungen absagt. Es war schon allen bewusst, dass zu viele nicht relevante Personen im Meeting waren. Absagen wurde bei diesem Kunden jedoch als unhöflich erachtet, also litten viele still vor sich hin und nahmen an der Besprechung Teil.

Organisationsstruktur

Die formale Struktur des Unternehmens spielt ebenfalls eine Rolle und prägt die Verhältnisse. Allein die Frage, wie Teams geschnitten sind und Arbeit organisiert ist, kann den Koordinations- und Abstimmungsbedarf erhöhen oder verringern. Das Buch „die Humanisierung der Organisation“ schildert ein Beispiel einer Organisation in der die Schichtleiter zwar verantwortlich gemacht wurden für die Ergebnissen der Schichten, diese jedoch nicht selbst über die Einteilung der Schichten bestimmen konnten. Sie hatten damit keinerlei Verhandlungsmasse gegenüber den Schichtarbeitern. Diese Konstellation führte dazu, dass viele der Schichtleiter in ihrer Ohnmacht und Verzweiflung dazu übergingen die Schichtarbeiter anzubrüllen, in der Hoffnung auf diese Weise Kooperation zu bekommen. Solche und andere aus der formalen Struktur einer Organisation erklärbare Dynamiken lassen sich in Besprechungen beobachten. Leider ist nicht immer gleich offensichtlich, was die Menschen zu ihrem Verhalten veranlasst.

Moderation und Meetingprozess

Ein großer und relativ einfach zu beeinflussender Hebel ist die Moderation einer Besprechung und damit der Prozess der Besprechung. Eine offizielle Moderationsrolle mit klarem Mandat kann deutlich positiv auf die Art und Weise der Interaktionen in Besprechungen Einfluss nehmen. Deshalb bilden wir bei vielen Kunden auch immer wieder Meeting-Moderatoren und Workshop-Moderatoren aus.

Technik und Ausstattung

Nicht zentral, aber doch relevant ist die Frage nach Technik und Ausstattung für Meetings. Haben wir angemessene Räume? Wo können wir Ergebnisse und Inhalte dokumentieren? Wie werden – in einem hybriden Setting – alle Teilnehmer gut eingebunden.

Alle die oben genannten Einflussfaktoren können in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich relevant sein. Wichtig ist, diese im Blick zu haben und bewusst zu verstehen, wo wir Veränderungen herbeiführen möchten und sollten.

Vier Arten von Besprechungen

In meinem Buch stelle ich ein Modell von Meetings vor, dass Besprechungen nach ihrem Zweck unterscheidet. So lassen sich vier Arten von Meetings ableiten. Für das Gelingen eines Meetings ist es zentral, dass man oder noch besser der Facilitator oder die Einladerin sich vorab Gedanken über den Zweck macht. Dann kann man davon ableiten, welches Vorgehen „zweckmäßig“ ist. Wenn der Zweck klar ist, dann hilft dies auch die für den Zweck nötigen Personen einzuladen und klar Erwartungen zu kommunizieren, was wir mit dem Meeting erreichen wollen.

Ich unterscheide folgende vier Kategorien:

Operative Besprechungen

Der Zweck dieser Meetings besteht darin, Informationen zu synchronisieren und nächste Schritte zu definieren. Operative Meetings sind schnell und fokussiert. Oft ist für diese Art von Meeting das Visualisieren zentral, weshalb die Abbildung ein Whiteboard zeigt, über welches die Synchronisation stattfindet. Sogenannte Shopfloor-Meetings oder Standups sind ein Beispiel für die Art von Besprechungen.

Kollaborative Meetings

In kollaborativen Besprechungen werden gemeinsam Lösungen erarbeitet und/ oder Entscheidungen getroffen. Kollaborative Besprechungen sind bedächtig und konzentriert. Gemeinsam fügen die Beteiligten unterschiedliche Bausteine zu einem gemeinsamen Ganzen zusammen.

Zwischenmenschliche / gruppendynamische Meetings

Diese Meetings dienen dazu, die Gruppendynamik zu pflegen und zu verbessern. Das kann bedeuten, sich besser kennen zu lernen, oder Spannungen und Konflikte zu bearbeiten. Zwischenmenschliche Meetings sind langsam und reflektiert.

Lern- & Verbesserungsmeetings

Der Zweck dieser Besprechungen besteht darin, dazuzulernen und das Denken und die Zusammenarbeit zu verbessern. Lern-& Verbesserungsmeetings sind offen und reflektiert. Retrospektiven, kollegiale Beratung oder Lunch-&Learn-Formate sind Beispiele für diese Kategorie von Besprechungen. Ich begleite in Managementklausuren zum Beispiel regelmäßig Führungsteams als Facilitator. Mit einigen Kunden zweimal pro Jahr und das bereits seit Jahren. Hier spielt dann das Format der Retrospektive eine wichtige Rolle.

Aus meiner Erfahrung finden in Organisationen am häufigsten operative und kollaborative Besprechungen statt. Das ist nachvollziehbar, weil diese am nächsten an der Wertschöpfung dran sind. Trotzdem ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen immer wieder einmal innezuhalten und sich auch um die anderen beiden Kategorien zu kümmern.

Es ist in der Praxis gut möglich, dass es in einem Meeting mehr als einen Zweck gibt. Dann ist es hilfreich, diese Tatsache transparent zu haben und dann zu überlegen, was das für das Vorgehen im Meeting bedeutet.

Was effektive Meetings wirklich brauchen

Wenn ich nur wenige zentrale Erfolgsfaktoren für produktive Besprechungen nennen müssten, dann wäre es vor allem zwei:

- Die Gruppe sollte sich neben den Ergebnis-Zielen über den Zweck des Meetings im Klaren sein. Dazu hilft das oben vorgestellte Meetingframework. Damit herrscht Klarheit, ob Entscheidungen getroffen werden sollen, oder ob es darum geht Informationen auszutauschen etc.

- Der zweite zentrale Erfolgsfaktor ist eine Moderationsrolle / Facilitator-Rolle für die eigentliche Durchführung der Besprechung. Es sollte eine Person geben, die sich explizit um die Moderation der Besprechung und den Prozess der Interaktion in der Besprechung kümmert. Diese Person kann in vielen Fällen durchaus auch inhaltlich teilnehmen. Es braucht nicht immer eine dezidierte Person, die inhaltlich außen vor ist und sich ausschließlich um die Prozessmoderation kümmert. Dies kann in bestimmten Situationen hilfreich sein, z.B. wenn wir als Externe Innovationsworkshops oder Startegieworkshops moderieren. Die Person, die die Facilitator-Rolle innehat sollte dazu ein klares Mandat von der Gruppe haben und die notwendigen Fertigkeiten, Kompetenz und Werkzeuge und Methoden, die Rolle gut ausfüllen zu können. Der oder die Einladende zu sein, heißt weder, dass es sinnvoll ist deshalb das Meeting zu moderieren, noch ist Führungskraft per se eine Qualifikation gut moderieren zu können. Man kann es jedoch lernen.

Meeting-Vorbereitung

Der Spruch „eine Besprechung ist maximal so gut wie die Vorbereitung“ deutet es schon an: Die Vorbereitung ist relevant. Sie hilft den Teilnehmern sich entsprechend vorzubereiten, so dass die Gruppe im Meeting dann produktiv arbeiten kann. Aus meiner Beobachtung in Kundenprojekten ist bei vielen Meetingeinladungen einfach zu wenig klar, was der Zweck der Besprechung ist und was es vorzubereiten gibt.

Einen Kunden begleiten wir als Organisationsberater unter anderem zum Thema Meeting-Qualität. Dieser Kunde hat ein Experiment gestartet mit einer speziell entwickelten Einladungsvorlage zu arbeiten, die wie eine Art Checkliste zum Ankreuzen funktioniert. Dort werden dann neben der Kategorie der Besprechung auch Infos zur Vorbereitung und Vorbereitungsaufgaben durch die Teilnehmer abgefragt / spezifiziert.

Dieser Kunde sieht Verbesserungen, weil das Experiment es ein konkrete Problem dieses Unternehmens adressiert.

Nachbereitung von Besprechungen

Ein weit verbreitetes Problem in vielen Organisationen ist es, dass die Dokumentation der Inhalte und Ergebnisse (ich gehe davon aus, dass es eine Dokumentation gibt!) im Nachhinein nicht einfach zugänglich ist. Sowohl für Teilnehmer als auch für Menschen, die nicht an der Besprechung teilgenommen haben, aber trotzdem die Ergebnisse sehen sollten.

Einfach zugänglich kann erst mal heißen, dass es einen bekannten Ort gibt, wo man die Dokumentation findet. Es bedeutet auch, dass die Dokumentation auch im Nachgang nutzbar und verständlich ist.

Wir bei creaffective haben zum Beispiel intern mit einem sogenannten Beschlusswiki gearbeitet. Eine spezielle Wiki-Seite intern in der alle Beschlüsse aus kollaborativen Besprechungen dokumentiert und verschlagwortet sind, so dass man diese nach unterschiedlichen Kriterien finden kann. Dort ist zum Beispiel auch festgehalten, wann der Beschluss noch einmal überprüft werden sollte (neudeutsch: Review), ob dieser nach wie vor sinnvoll ist und gültig ist.

Meetings verändern, aber wie?

Und jetzt? Was folgt nun aus all dem? Es kommt ganz auf die konkrete Organisation und Situation an. Ob die Veränderung, die wir dann herbeiführen zu den gewünschten Ergebnissen führt, steht noch einmal auf einem ganz anderen Blatt.

Deshalb arbeiten wir mit einem Vorgehen von Experimenten. Gemeinsam mit dem Kunden probieren wir Dinge aus, von denen wir die Annahme haben, dass sie sich positiv auswirken.

Oft liegen wir damit richtig, manchmal ist das Ergebnis jedoch anders als wir es vermutet haben. Damit muss man rechnen in Organisationen, deswegen nutzen wir bewusst Experimente, um so herauszufinden, was funktioniert und welche neuen Probleme wir uns damit einkaufen.

Produktive Meetings: Können, Wollen, Sollen und Dürfen

Meine Erfahrung in Kundenprojekten ist, dass es meist nicht damit getan ist, nur am Können von Menschen in der Organisation anzusetzen. Es hilft also nicht unbedingt etwas, Leute in Trainings für effektive Meetings zu schicken, wenn die Rahmenbedingungen der Organisation eine Anwendung der Inhalte unwahrscheinlich machen. Neben dem Können, sollte das Wollen, Sollen und Dürfen mitbetrachtet werden. Dazu muss man die Organisation, die formalen und die informellen Gegebenheiten verstehen. Es gibt immer einen Grund, warum sich Leute verhalten, wie sie sich verhalten.

In Kundenprojekten zu effektiven Meetings starten wir dazu meist mit einigen Beobachtungen, Interviews und einen Diagnoseworkshop, in dem wir gemeinsam Ansatzpunkte für Veränderung ableiten.

Sie möchten über die Meeting-Situation in Ihrer Organisation sprechen? Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf ein unverbindliches Gespräch.