Warum uns die Bürokratie zum Verzweifeln bringt und was helfen könnte

Die Wochenzeitschrift die Zeit machte die Bürokratie in Ausgabe 39/2025 zum Titelthema: Es ist ernst

„Vor der Bundestagswahl nannten 39 Prozent von knapp 900 für die Stiftung Familienunternehmen befragten Unternehmen Bürokratieabbau als das dringendste Thema für die Legislaturperiode – weit vor Energie (30 Prozent) oder Steuersenkungen (14 Prozent.) Das Institut beziffert die Kosten der Bürokratie in Deutschland auf 146 Milliarden Euro entgangener Wirtschaftsleistung pro Jahr. Und in einer Management-Befragung unter 437 Unternehmensinhabern und Mitarbeitern kamen andere unglaubliche Zahlen heraus: Demnach entfallen im Durchschnitt 22 Prozent der Arbeitszeit in diesen Firmen auf Formulare und Berichtspflichten. Knapp 80 Prozent der Unternehmen müssen externe Dienstleister beauftragen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Auch wenn das ein wenig hoch gegriffen wirkt, lässt sich sicher sagen: Hinter diesen Zahlen verbergen sich viele kleine Geschichten von Verzweiflung.“

Ich persönlich hatte als Unternehmer (nicht als Bürger) erst kürzlich eine mehrmonatige „Auseinandersetzung“ mit der Deutschen Rentenversicherung und durfte (leider mal wieder) erleben, wie sich die im Zitat beschriebene Verzweiflung anfühlt und welche Wut und Ohnmacht einen befallen kann. In meiner Rolle als Organisationsberater musste ich mich dann in meiner Rolle als verzweifelter Unternehmer darin erinnern, nicht in die Falle zu tappen, die Menschen selbst für das Problem zu halten, sondern mich zu erinnern, dass es Gründe für das „verrückte“ Verhalten gibt. Diese Gründe liegen in den Verhältnissen der Organisation begründet.

In diesem Artikel möchte ich aus der Perspektive eines Organisationsberaters aufzeigen, warum die Interaktionen mit staatlichen Stellen häufig zum Verzweifeln ist und ein paar Gedanken äußern, in welche Richtung eine Lösung gehen könnte.

Warum eigentlich Bürokratie?

Heutzutage ist Bürokratie ein Schimpfwort.

Von der Wortbedeutung kommend bedeutet Bürokratie erst einmal: „Bürokratie („Herrschaft der Verwaltung“) ist die Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen festgelegter Kompetenzen innerhalb einer festen Hierarchie.“ (Wikipedia)

Laut Gary Hamel (siehe Buch des Monats) ist die Bürokratie damit „the world’s most ubiquitous social structure“. Bürokratie ist damit nicht auf staatliche Organisationen begrenzt, sondern findet sich auch in Unternehmen.

Für meinen Artikel werde ich mich auf staatliche Institutionen fokussieren, wo die Bürokratie einen besonderen Grad der Hyperformalisierung erreicht hat. Vieles davon gilt (besonders für) größere Unternehmen in ähnlicher Form. Dann kann man von „Firmokratie“ sprechen.

Der Soziologe Max Weber sah die Bürokratie als die rationalste Form der Organisation: berechenbar, zuverlässig und an Regeln gebunden. Sie sorgt dafür, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden, dass Fachwissen zählt und dass Abläufe unabhängig von einzelnen Personen funktionieren.

Das ist im Kern vernünftig! In Amerika unter der aktuellen Regierung kann man die Vorteile klarer Regeln und verlässlicher Verfahren durchaus schätzen.

Doch das Bild hat eine Kehrseite: Dieselben Prinzipien, die Verlässlichkeit schaffen, können auch zu Starrheit, Inflexibilität und Entfremdung führen. Genau das erleben wir oft, wenn wir in Deutschland mit Behörden zu tun haben.

Kollateralschäden der Bürokratie

Soweit das Ideal und die Theorie.

Als Organisationsberater weiß ich, dass man sich mit jeder Lösung neue Probleme und Nebenwirkungen einkauft mit denen man dann umgehen muss.

Mein obiges Eingangszitat weist schon auf einige der Konsequenzen hin. Die Langsamkeit und Inflexibilität der deutschen Bürokratie ist inzwischen hoch dysfunktional geworden und produziert eine Menge Kollateralschäden! Die Medien sind täglich voll mit Beispielen. Wie sagte es Klaus Eidenschnik einmal so schön: „Auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, ist auch nicht geritten.“

Die deutsche Bürokratie lähmt nicht nur Bürger, sie schwächt inzwischen auch den Wirtschaftsstandort.

Drei zentrale Leitprozesse der Bürokratie

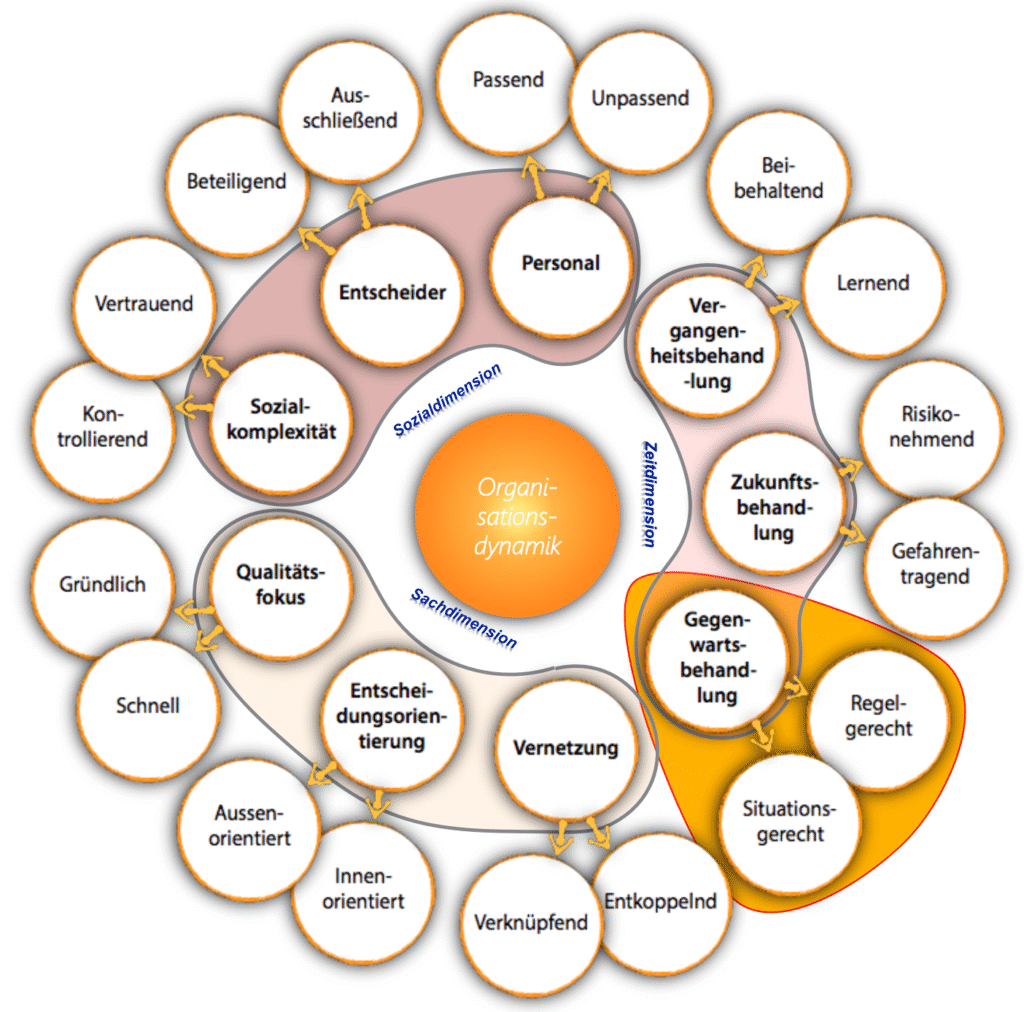

Als Organisationsberater arbeite ich unter anderem mit der aus der soziologischen Systemtheorie begründeten Metatheorie der Veränderung. Diese bietet ein Raster an neun sogenannten Leitprozessen an, um Organisationen zu beschreiben.

Leitprozesse sind erwartbare Konfliktlinien, die Organisationen ständig regulieren müssen, um das Überleben zu sichern und Ungewissheit zu bearbeiten. (siehe Schaubild).

(Quelle: Hephaistos Institut)

Mit einer systemtheoretischen Brille lässt sich zeigen, warum Bürokratie so erstarrt wirkt und wo man überhaupt ansetzen könnte. Auch in Unternehmen!

Dabei kann man sich jeden Leitprozess wie ein Pendel vorstellen, das zwischen zwei möglichen Extremausprägungen hin und her schwingt.

So stellt zum Beispiel der Leitprozess Qualitätsfokus die Organisation vor die Frage „ob sie darauf setzen, in ihrer Entscheidungsqualität bei der Leistungserbringung gründlich oder schnell vorzugehen. Wer gründlich vorgeht, kann nicht der oder die Schnellste sein, wer schnell ist, muss mit mehr Fehlern leben.“ (aus: Merkes, Ulrich, und Klaus Eidenschink. Entscheidungen ohne Grund – Organisationen verstehen und beraten: Eine Metatheorie der Veränderung)

Zu unterschiedlichen Zeiten im Leben einer Organisation wird das Pendel mal mehr in die eine oder andere Richtung schwingen, je nachdem was aktuell als notwendig erachtet wird. Es ist mitnichten so, dass die Frage des Leitprozesses „ein für alle Mal“ geregelt wird. Es wird immer wieder Bewegung geben. Denn jede Pendelrichtung bringt Vorteile und Nachteile mit sich. Manchmal wirken sich die Nachteile so stark negativ aus, dass eine Organisation Anpassungen in die andere Richtung vornimmt. Das kann man bei Organisation schön an der Frage Zentralisierung und Dezentralisierung sehen.

Für die Beschreibung des aktuellen Zustands der Bürokratie in Deutschland sehe ich drei Leitprozesse als besonders relevant an.

Vernetzung: verknüpft vs. entkoppelt

Der Leitprozess Vernetzung beschäftigt sich mit der Frage „welche Entscheidungen sie strukturell miteinander verknüpfen und welche sie voneinander entkoppeln, um ihre Leistungen erbringen zu können“. (Merkes, Ulrich, und Klaus Eidenschink)

Ganz konkret kann man das in vielen Call-Centern und beim Kundenservice von Unternehmen erleben: Wenn ich mich z.B. beim Reiseportal Expedia mit einem Problem an den Support wende, dann wird sich bei jeder Interaktion ein anderer Service-Mitarbeiter um mein Anliegen kümmern. Diesem muss ich meine Story wieder von Adam und Eva beginnend erzählen. Bei meiner Direktbank ist es leider genauso.

Bei meinen Interaktionen mit der deutschen Rentenversicherung z.B. gab es eine Sachbearbeiterin, die sich meines Falles angenommen hat. Ein von mir eingelegter Widerspruch wurde dann von einer anderen Stelle bearbeitet. „Überall dort, wo organisationale Prozesse entkoppelt werden, wird einerseits Komplexität reduziert und gleichzeitig für die Gesamtorganisation neue Komplexität geschaffen.“ Konkret heißt dies, dass niemand für das Ergebnis wirklich verantwortlich ist (Stichwort end-to-end-Verantwortung). Jeder Prozessschritt macht seinen Teil und wirft das Ergebnis dann „über den Zaun“. Damit erfüllt zwar womöglich jeder seine Verantwortlichkeit, niemand schaut jedoch aufs große Ganze.

Entscheidungsorientierung: innenorientiert vs. außenorientiert

„Organisationen müssen entscheiden, ob und wo sie sich sachlich am Außen orientieren oder sich vom Innen leiten lassen.“ (Merkes, Ulrich, und Klaus Eidenschink)

Am Außen orientiert würde bedeuten, sich am Leistungsempfänger zu orientierten, also z.B. dem Bürger oder an einem mit einer Behörde in Kontakt stehenden Unternehmen.

Innenorientiert heißt, dass sich eine Behörde vor allem an ihren inneren Vorgaben und Prozessen orientiert.

Ist eine Organisation zu stark innenorientiert, dann ist die Betrachtung des Außen im wahrsten Sinne des Wortes „weltfremd“. Die Frage, die mir bei meiner Interaktion mit der deutschen Rentenversicherung bei jedem Briefwechsel (digital ist natürlich nicht möglich) durch den Kopf ging war: „auf welchem Planeten lebt ihr eigentlich?“

Nun kann man nach Weber argumentieren, dass eine Bürokratie zu einem gewissen Grad nach innen orientiert sein muss, um leistungsfähig zu sein. Dem stimme ich zu, wobei „bis zu einem gewissen Grad“ für mich das Zauberwort ist. Aktuell ist das Pendel aus meiner Sicht zu stark am Pol innenorientiert.

Dass selbst die Menschen in den Behörden unter diesen Zuständen leiden, zeigt ein Erlebnis ein Erlebnisbericht meines Bekannten Simon Steiner dessen Fall von Behördenwahnsinn es bis in die Zeitung geschafft hat:

„Eine Finanzamt-Mitarbeiterin hatte Tränen in den Augen, als sie mich persönlich sah, weil sie erstens merkte, dass ich ein Mensch bin und weil sie dann realisierte, was hier alles so unglaublich schief lief, sie aber kaum Handlungsspielraum hatte, sondern gefangen war in einem durch und durch kaputten System.“

Gegenwartsbehandlung: Regelgerecht vs. situationsgerecht

„Die Leitunterscheidung Gegenwartsbehandlung lässt sich demnach in folgende Frage fassen: Wird eine allgemeine Regel angewandt oder wird eine Ausnahme gemacht, die besser zur gegenwärtigen Situation passt?“ (Merkes, Ulrich, und Klaus Eidenschink)

Damit eine Bürokratie ihren Zweck erfüllen kann, muss diese eher dem Pol regelgerecht zuneigen. Sonst wären die Weberschen Kriterien Berechenbarkeit und Regelgebundenheit verletzt.

Gleichzeitig ist die Welt jedoch so, dass keine abstrakte Regel für alle Eventualitäten sinnvoll formuliert sein kann. Allgemeine ausformulierte Regeln sind im Gegensatz zu Prinzipien nicht auf verschiedene Kontexte anwendbar. Wenn der konkrete Kontext nicht zu einer Regel passt, dann wendet die deutsche Behörde meist trotzdem die definierte Regel an, mit teils absurden Ergebnissen.

Foto von Jonathan Kemper auf Unsplash

Ein im wahrsten Sinne des Worte lächerliches Beispiel aus Schweden hat Spiegel Online kürzlich in einem Artikel beschrieben. Die Umweltbehörde hat über 2000 Nutella-Gläser gefunden, die nicht zurück verfolgt werden können. Damit dürfen Sie nicht verkauft werden. Soweit so nachvollziehbar. Entsorgen darf die Behörde die Gläser aber auch nicht, weil ein Gesetz in Schweden vorschreibt, dass „vor der Entsorgung der Verpackung der Inhalt entfernt werden muss. Und wer schon mal versucht hat, ein Glas cremiger Nutella schnell zu leeren, weiß, wie mühsam das sein kann. Die Behörde habe »weder die Voraussetzungen noch die Räumlichkeiten, um diese Trennung vorzunehmen«, sagte Arvid Nordland, Leiter der Umweltverwaltung, zu »Sydsvenskan«.“ Wie lautet also die Lösung nach Behördenlogik? „Die Behörde versucht jetzt, bei der Regierung eine Überarbeitung der Gesetzgebung zu erreichen. Eine Ausnahmegenehmigung ist laut Nordland in diesem Fall nicht der richtige Weg – die müsse sich die Umweltverwaltung dann selbst erteilen, was auch nicht gehe.“

Wer sich jetzt verwundert die Augen reibt: Ja. es gibt sowas wie gesunden Menschenverstand, der zum Einsatz kommen könnte, besonders dann wenn eine Regel offensichtlich nicht sinnvoll auf die aktuelle Situation anwendbar ist. Das Konzept „Ermessensspielraum“ versucht auch in der öffentlichen Bürokratie diesem Menschenverstand einen Platz einzuräumen.

Oft ist der gesunde Menschenverstand leider nicht zu erwarten! Wie im Beispiel aus Schweden. Warum, das hat Ralf Lanwehr in einem Artikel über deutsche Beamten schön beschrieben: Es ist für Beamten meist karriereförderlicher sich an eine nicht sinnvolle Regel zu halten als den gesunden Menschenverstand einzusetzen.

Das Verhalten der Menschen ist also nicht nur ein Problem des mangelnden „Mindsets“, sondern vor allem aus den Verhältnissen der Organisation (= der deutschen Bürokratie) erklärbar.

„Brauchbare Illegalität“ (= das System so spielen, dass die Wertschöpfung aufrecht erhalten wird, auch wenn es gegen die offiziellen Regeln des Systems ist) ist bei deutschen (und offensichtlich auch schwedischen) Behörden leider meist nicht zu erwarten. Ganz anders übrigens in Singapur oder Taiwan, wo die meisten Behörden eine stärkere Außenorientierung haben und einen Dienst am Bürger erbringen möchten und auch danach gemessen werden.

In Österreich ist man in Hinblick auf brauchbare Illegalität schon weiter. So hat sich zum Beispiel dort im beschaulichen Alpenort Kitzbühl einst ein „lokales Erdbeben“ ereignet. „So blieb von einer denkmalgeschützten Fassade leider nix übrig … und alle freuen sich über eine schnuckelige Einkaufspassage.“ (Ich danke Moritz Küffner auf Linkedin für diesen Hinweis.)

Was tun?

Es haben sich ja schon viele Politiker, Minister und Sonderbeauftragte die Zähne ausgebissen an der Bräsigkeit und Beständigkeit der Bürokratie.

Konkret zur Dysfunktionalität der öffentlichen Einkaufsprozesse sagte ein Referatsleiter der Stadt München vor über 10 Jahren einmal so schön zu mir: „Das Problem ist seit Jahren bekannt, eine Lösung ist leider überhaupt nicht in Sicht.“

Was also tun? Gerne würde ich nun die allumfassende Lösung präsentieren. Leider habe ich sie nicht und selbst wenn ich diese hätte, würde es nicht so kommen, wie geplant.

Wenn ich als Organisationsberater eines gelernt habe, dann dass

- jede formale Veränderung der Organisation zu Gegenreaktionen führen wird, die im Vorfeld nicht vollständig antizipiert werden können.

- es in Organisationen viele komplexe Wechselwirkungen gibt und Veränderung mit hoher Ungewissheit verbunden ist.

Daher ist es nicht sinnvoll mit einem großen Masterplan eine Veränderung herbeiführen zu wollen. Wir von creaffective arbeiten deshalb mit einen Vorgehen von Experimenten, um Ungewissheit zu reduzieren und herauszufinden was eine Chance hat zu funktionieren. (Siehe dazu auch das Buch des Monats April). Auch im Buch des Monats Oktober (Humanocracy) zeigen die Autoren anhand verschiedener Unternehmen Beispiele von kleinen experimentellen Vorgehensweisen, die zusammengenommen großes Veränderungsmomentum entwickeln können.

Diese Experimente müssen (am besten mit den Betroffenen) entwickelt werden. Die drei obigen Leitprozesse könnten dabei im Fokus stehen. Eine Leitfrage könnte zum Beispiel lauten: „Wie könnten wir mehr Flexibilität und situationsgerechtes Handeln ermöglichen?“ oder „Wie könnten wir unser Handeln stärker am Bürger / Unternehmen orientieren?“. Dann können Ideen generiert werden, welche einzelnen Rahmenbedingungen verändert werden könnten, so dass eine Bewegung in die gewünschte Richtung entsteht. Dabei kann man dann mit einzelnen Experimenten in einzelnen Organisationen starten und Dinge ausprobieren.

Mir ist bewusst, dass bereits dieser Vorschlag viele „ja,aber“-Stimmen und Bedenken hervorbringen wird. Ganz ohne Irritation und Provokation wird es nicht gehen. Und es braucht jemanden mit ausreichend Einfluss (zumindest in einer bestimmten Behörde), um zumindest erste zaghafte Experimente zu initiieren.

Beispiele

Ich möchte zum Abschluss zwei Beispiele geben für Experimente, in die ich in der Vergangenheit involviert war.

Beispiel: 400 Euro Regel

Bei creaffective hatten wir früher die 400-Euro-Regel. Diese besagte, dass jeder im Team Ausgaben bis zu 400 Euro tätigen durfte, wenn er / sie der Meinung war, dass die Ausgabe für die Erfüllung der Rolle relevant war. Es musste im Nachgang lediglich ein ordentlicher Beleg eingereicht werden. Damit sind Genehmigungen entfallen.

Als Experiment gestartet hat es für unseren spezifischen Kontext gut funktioniert und wir haben es damals institutionalisiert.

Beispiel: Warum-Gespräche?

Bei einem Kunden haben wir das Experiment der Warum?-Gespräche gestartet. Immer wenn es in Abteilungen Mitarbeitern nicht klar ist, warum ein Prozess oder eine Regel besteht und so befolgt werden muss, kann ein Gespräch über das Warum? initiiert werden. Dies kann auch über Abteilungen hinweg geschehen. Sollte sich in diesen Gesprächen herausstellen, dass der ursprüngliche Grund für eine Vorgabe nicht mehr existiert oder nicht mehr sinnvoll ist, so wird die Vorgabe angepasst.

So sind bereits einige „bürokratische“ Hürden entschlackt worden.

Was gangbar ist, hängt immer vom spezifischen Kontext ab. Ich bin jedoch sicher, dass auch in Behörden durch kleine Experimente erste Schritte hinzu weniger Bürokratie möglich wären.