Sie hören ein lautes Schreien. Ist die schreiende Person wütend? Oder schreit sie vor Freude? Es kommt auf den Kontext an! Das Merkmal Schreien alleine ist hier nicht aussagekräftig. Am Ende eines Tennis-Match wird der Gewinner, wenn er laut schreit, vermutlich vor Freude schreien. Wenn ich mich gerade mit jemandem gestritten habe schreie ich vermutlich aus Wut.

Sie hören ein lautes Schreien. Ist die schreiende Person wütend? Oder schreit sie vor Freude? Es kommt auf den Kontext an! Das Merkmal Schreien alleine ist hier nicht aussagekräftig. Am Ende eines Tennis-Match wird der Gewinner, wenn er laut schreit, vermutlich vor Freude schreien. Wenn ich mich gerade mit jemandem gestritten habe schreie ich vermutlich aus Wut.

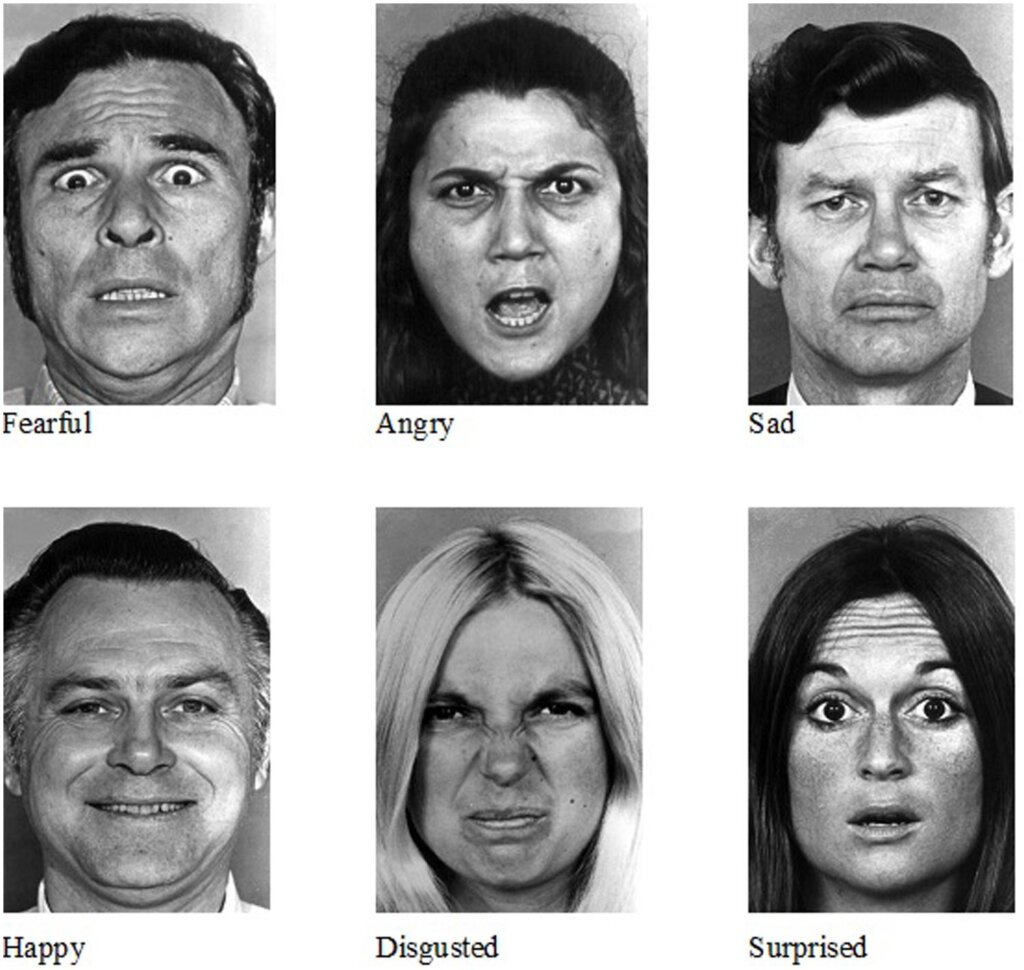

Die amerikanische Forscherin Lisa Feldman Barrett argumentiert in ihrem Buch Wie Gefühle entstehen, dass Emotionen im Gegensatz zur lange verfolgten Theorie der Basisemotionen eben keinen „emotionalen Fingerabdruck“ haben. Viele Menschen kennen die Bilder von Paul Eckmans Theorie der Emotionen (siehe Bild unten), die davon ausgeht, dass es eine Reihe von grundlegenden Emotionen gibt, die von allen Menschen kulturübergreifend ausgedrückt und erkannt werden.

Feldman Barrett widerlegt in ihrem Buch diese „klassische Auffassung“ zu Emotionen und setzt die Theorie der „konstruierten Emotionen“ entgegen. Das bedeutet, dass Emotionen von unserem Gehirn erzeugt werden und diese nicht extern getriggert werden. Niemand kann mir also Gefühle machen! Je nach sozialem, psychologischem und körperlichen Kontext (und dieser ist zentral) werden vom Gehirn „Instanzen“ von Emotionen erzeugt. Um Emotionen erzeugen zu können, benötigen wir außerdem ein Konzept einer bestimmten Emotion.

Feldman Barrett beschreibt als Amerikanerin das in den Niederlanden und Deutschland bekannte Gefühl der Geselligkeit. Ein Wort und Konzept, dass es in den USA nicht gibt. Sie hat das Gefühl von Geselligkeit erst nachvollziehen und spüren können, als sie das Konzept verstanden hatte (durch eine niederländische Bekannte). Auch das deutsche Konzept der Schadenfreude gab es in den USA lange nicht. Das Wort wurde nun einzueins in die englische Sprache übernommen und in „intellektuellen“ Publikationen meist kursiv geschrieben.

In anderen Kulturkreisen gibt es Emotionen wie „liget“, die dort zum Grund-Repertoire gehören, von denen wir in Europa noch nie etwas gehört haben und die wir in dieser Form auch nicht fühlen (können):

„Liget ist ein Gefühl nicht zu bändigender Aggression, die die Ilongot, ein Kopfjägerstamm auf den Philippinen, erfahren. _«Liget»_ beinhaltet die Elemente von starker Konzentration, Leidenschaft und Energie, während man gleichzeitig eine gefährliche Herausforderung innerhalb einer Gruppe meistert, die mit einer anderen Gruppe kämpft. Mit Gefahr und Energie einher geht ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit. _«Liget»_ ist nicht nur einfach ein mentaler Zustand, sondern eine komplexe Situation mit sozialen Regeln, die beschreiben, welche Aktivitäten dieses Gefühl herbeiführen, wann es angemessen ist und wie andere Menschen einen während einer solchen Episode behandeln sollten. Für einen Angehörigen der Ilongot ist _«liget»_ eine ebenso reale Emotion wie «Glück» oder «Trauer» für Sie.“

Bildquelle (https://www.frontiersin.org/files/Articles/145042/fpsyg-06-00761-HTML/image_m/fpsyg-06-00761-g001.jpg)

Das Buch wurde mir kürzlich von meinem Interviewgast im letzten Podcast-Gespräch empfohlen und ich habe es mit Freude und Interesse gelesen. Feldman Barrett liefert neue Erkenntnisse zum Thema Emotionen, die nicht nur theoretische sondern auch praktische Relevanz haben. Big-Tech setzt sogar Milliarden ein um Technologien basierend auf falschen Annahmen zu entwickeln:

„Als sich die klassische Sicht in den 1960er-Jahren erneut durchsetzte, landete ein halbes Jahrhundert antiessentialistischer Forschung im Papierkorb der Geschichte. Das hat uns alle erheblich ärmer gemacht, wenn man überlegt, wie viel Zeit und Geld mit der Suche nach einer vermeintlichen Emotionsessenz verschwendet wurde. Während dieses Buch im Druck ist, analysiert man bei Microsoft Fotos, um Emotionen im Gesichtsausdruck zu erkennen. Apple hat vor Kurzem Emotient gekauft, ein Start-up, das mithilfe künstlicher Intelligenz in menschlichen Gesichtern nach Emotionen sucht. Es gibt Unternehmen, die Google Glass (einen als Brille tragbaren Computer) darauf programmieren sollen, Emotionen in Gesichtern zu erkennen, um autistischen Kindern zu helfen. Politiker und Politikerinnen in Spanien und Mexiko fördern die Neuropolitik, um Wählerabsichten aus deren Gesichtsausdruck zu erkennen. Dabei sind einige der wichtigsten Fragen über Emotionen immer noch nicht beantwortet und andere wichtige Fragen in Vergessenheit geraten, weil so viele Unternehmen und Forschende immer noch dem Essentialismus anhängen, während der Rest von uns herauszufinden versucht, wie Emotionen gemacht werden.„